東向島珈琲店 店舗概要

アクセルデザイン編集部

アクセルデザイン編集部今回の取材先は、2006年にオープンし20年近く地域の憩いの場としてあり続けている東向島珈琲店。オーナーの井奈波康貴氏にお話を伺いました!

取材前一度利用させていただいた際も、インバウンドのお客様やお一人様、老若男女様々な客層の利用者がいらしたことが印象に残っています。

どこか前に来たような居心地の良さに私も驚きました!

特徴のある店内のレイアウトや、プロダクトに興味をそそられました。どんなお話が聞けるのか楽しみですね!

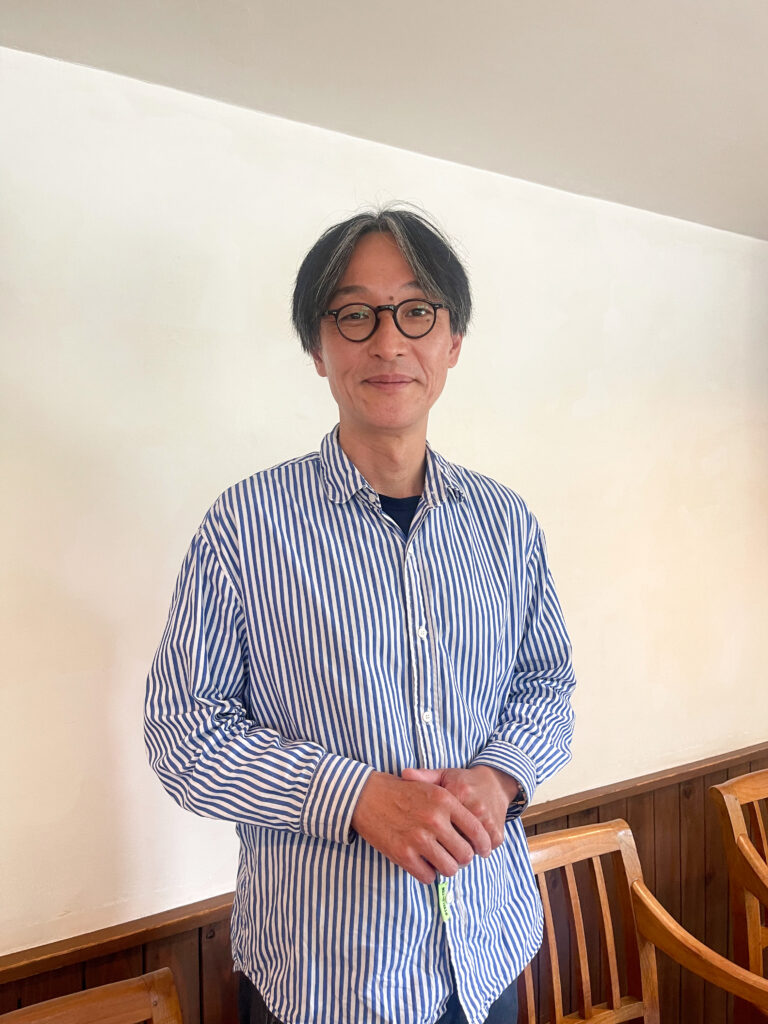

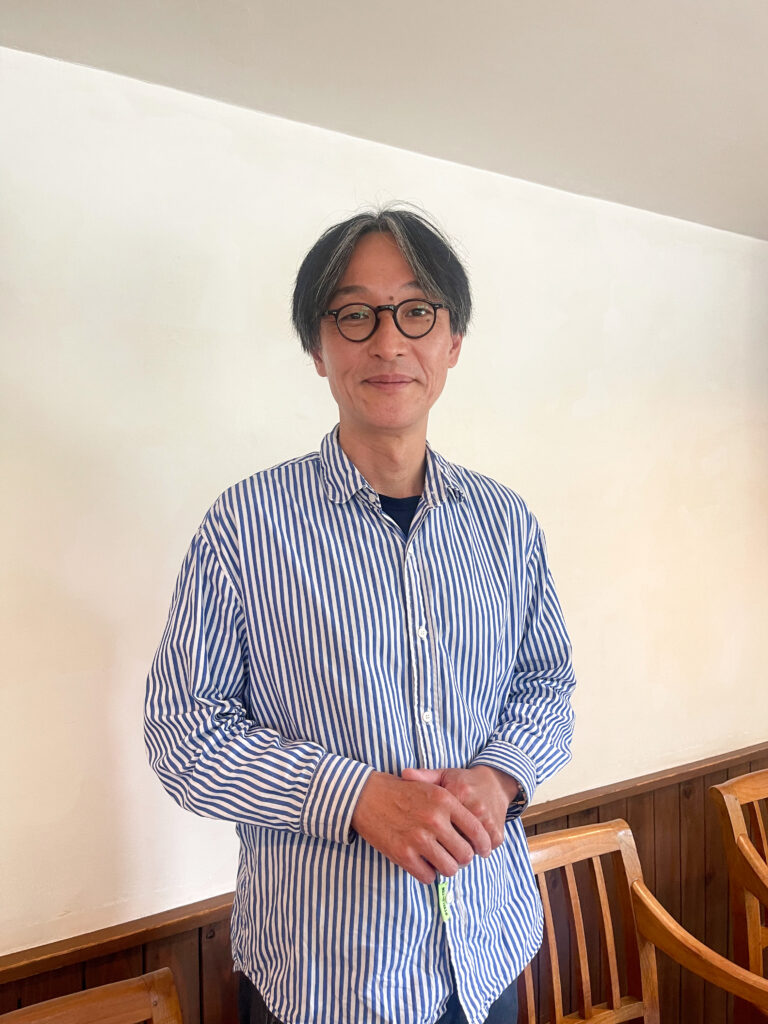

東向島珈琲店オーナー井奈波康貴氏(以下、:東向島珈琲店 井奈波康貴氏)

インタビューアー(以下、———アクセルデザイン)

東向島珈琲店の始まり – ハワイで見た原風景

――早速ですが、東向島珈琲店の成り立ちについて伺わせてください。このコーヒー店がスタートしたきっかけ、2006年の創業に至るまでの経緯からお聞きしてもよろしいでしょうか。

はい。私は生まれも育ちもこの墨田区です。社会に出てからはホテルマンとして、ブライダルの宴会部門で働いていました。 その頃から漠然と、自分で何かを作って「どうぞ」と提供する仕事がしたいと思っていました。

――始まりはやはりサービス精神からスタートされたのですね。

ホテルを退職した後、プライベートで1ヶ月間ハワイへ行きました。コンドミニアムに滞在していたので、朝になると近所のカフェに通うのが日課になったんです。

そこで見た光景が、本当に素晴らしかった。老夫婦がくつろいでいたり、一人で新聞を読んでいたり、カウンター越しに店員さんと語らっていたり。ホテルで提供していたのは、お客様と少し隔たりのある、ある種かしこまったサービスです。

でも、ハワイのカフェにあったのは、もっと「のりしろ」のあるコミュニケーションでした。これが仕事になるんだ、と衝撃を受け、すごく新鮮に感じたんです。私もこんな風景を作りたい、そう思ったのがカフェを志した直接のきっかけですね。

――人そのハワイでの体験から、井奈波さんの目標が明確になったのですね。

はい、そこから一気に解像度が上がりました。

帰国後はカフェで働きながら修行を積み、店長も経験して独立の準備を進めました。 物件は都内を広く見て回りましたね。

最初は谷中、根津、千駄木、いわゆる「谷根千」エリアの雰囲気が良くて、仲間入りしたいと思っていました。

でも、物件を探してそのエリアに通ううち、あることに気づいたんです。立ち寄っていたカフェが、まさに私がやりたいと思っていた役割をすでに担っているな、と。ここに自分たちの役割はないかもしれない、競争する必要もない。そう思ったら、すっと気持ちが楽になりました。

――なんだかとても素敵なお話です。“あえて競争しない”そういった考えもあるんですね。

私にとっては自然な感情でした。

その後、上野は家賃が高すぎ、湯島は少し雰囲気が違い、浅草は商売の仕方が独特で自分には難しいと感じました。そして、地元である墨田区に戻ってきたんです。

空間演出への想いとお客様の変化

———すぐにこちらの場所にお店を構えようと決められたのですか?

そうです、墨田区で見た1軒目の物件がここでした。谷根千では100軒近く見ましたが、ここは即決でしたね。決め手は隣が公園だったことです。昔から「借景」、つまり景色を借りるような場所を探していたので、理想的でした。

この部屋はもともと事務所として使われていて、カフェの空間ではなかったんです。 隣のスペースが店内で、ここは豆を焙煎したり事務作業をする場所でした。それをリノベーションして、お客様に提供できる空間にしたのが今の形です。

———お店に入ってきて感じたのですが、段差があったり、いろんなタイプの席があったりと、少し変わった空間ですよね。

ええ、お客様がその日の気分で使い方を選べるようにしたかったんです。

一人のお客様でも、今日は集中したいから奥の席、今日はゆっくり本を読みたいから天井の高い窓際の席、というように。いろんな使い方をしてほしいなと思っています。

開店して十数年、時代の移り変わりも感じます。今は海外からのお客様が3、4割を占めるようになりました。

仲間と乗り越えた – 3.11とコロナ禍での役割

———東向島珈琲店さまが2006年の創業から、東日本大震災やコロナ禍など、社会的に大きな出来事も経験されてきました。特に飲食店にとっては厳しい時期だったと思いますが、いかがでしたか。

そうですね、3.11とコロナは大きなトピックでした。

3.11の時は、東京も大きく揺れました。この東向島珈琲店もガラスが割れるなどの被害はありましたが、幸い軽傷で済みました。お客様もいらっしゃいましたが、テーブルの下に隠れてもらい、揺れが収まった後に公園へ避難していただきました。

その後、電車が止まってしまい、目の前の水戸街道が大渋滞になりました。トイレに行けず困っている方が大勢いるだろうと思い、黒板に「お手洗い貸します」と書いて表に出したんです。

また、一人暮らしの常連さんなどが、心の拠り所として訪ねてきてくれました。私たちは、次の日も営業しようと決めました。コーヒーを飲む、食事を摂るという以上に、ほっとしたい、安心したいという方々のための場所として機能したと感じています。

———当たり前に話されていますが、いずれのトピックもご自身やご家族の身の安全を確保する中、オーナーとしてのとてもスピード感のある行動力に感服しています…!

コロナ禍では、皆さま外に出られず困っているだろうし、「家にいても美味しいコーヒーが飲みたいだろう」と出来ることをやってみましたね。

デリバリーは始めたら想像以上の注文が来て、仲間もどんどん増えていきました。自転車屋さんが配達のために「自転車を貸すよ」と言ってくださったり。あの時はみんなの善意でサービスも成り立っていましたね。

SNS活用の変遷と地域コミュニティの醸成

———その際、デリバリーの情報発信などはSNSを使われたのですか?

はい、SNSはずっと活用してきました。

2006年の創業当時はmixiでしたね!フリーペーパーに広告を出すのではなく、自分たちで発信できることはやろう、というスタンスでした。

mixiのコミュニティから始まり、Twitter、Facebook、Instagramと、プラットフォームは時代と共に移り変わってきました。

———その他にもお店発信のコミュニティのようなものは持たれていたのでしょうか?

最初の頃、月1回「きままナイト」という名前でイベントをやっていました。営業が終わった後、この空間がもったいないなと思って。 そのイベントで地域の方たちと知り合う機会が増え、その仲間たちが「こんな企画をしたい」と主体的に関わってくれるようになりました。

それが発展して、地域全体を巻き込んだ忘年会のようなものを企画したこともあります。私が旗を振って、最初は80人くらいだったのが、次の年には130人になり、最後は別の団体と合同で、ソラマチのすみだ水族館を貸し切って300人のイベントをやりました。

———300人…!すごいエネルギーですね!

そうですかね?(笑)大変でしたが、楽しかったですね。

でも、今はもう私が主導してやることはありません。 そういうことは若い世代が自力でやっていくのが一番いい。もちろん、相談されれば手伝いますし、参加もします。 そういう動きが少しずつでも出てきているのは嬉しいですね。

インプットとアウトプット – 旅と独自のプロモーション哲学

———東向島珈琲店さまのInstagramを拝見したのですが、非常にユニークですよね!

「The Earth」という、ひたすら日常の音や自然の音を15秒程の動画が印象的でした。アリの行列やホタルの光、畑での収穫風景などなど。

ありがとうございます。あれは、今の情報過多な社会に対する一つの実験なんです。

東向島珈琲店のうんちくやこだわりを言葉で伝えることもできますが、そういった方法はあまり好きではないんです。言葉ではなく、何かを感じ取ってもらうことはできないか、と考えた結果、動画という形に行き着きました。

———非常に刺さっています!(笑)

それは嬉しいです(笑)

「Day By Day(デイバイデイ)」「Research Trip(リサーチトリップ)」「Peace(ピース)」という3つの項目で構成していて、言葉を極力排して、映像と音だけで当店の姿勢や世界観を伝えようとしています。これを見てどう感じるかは、お客様の自由。いろんな風に考えてもらえたら嬉しいです。

———動画に登場する様々な場所へは、仕事の視察で行かれるのですか?

プライベートと仕事、両方の意味合いがあります。

東向島珈琲店創業以来、年に一度は2週間ほど店を休んで、海外へ視察に行くのを恒例にしていました。そこで体験したこと、ピンときたものをメニューやサービスに反映させる。そのインプットとアウトプットのサイクルが、店を進化させる上で非常に重要だと考えています。

コロナ禍と円安で海外は難しくなりましたが、その分、今まで知らなかった国内の魅力に目を向けています。最近も函館や熱海へ行きましたし、来週は沖縄へ行きます。こうした旅で得たインプットが、人間としての厚みになり、それがお店の雰囲気に反映されていくのだと思います。

———SNSでの表現もそうですが、お客様との距離感になにか独自の哲学を感じています。

心地よさの定義は一つではない、と思っています。

例えば、私はマッキントッシュのゴム引きコートを何着か持っていますが、着心地は良くない。ストレッチも効かないし、重くてバリバリする。でも、その世界観が好きで、それを身に纏うことに心地よさを感じるんです。

今の時代、ストレッチが効いて軽い服もあれば、リカバリーウェアのような機能的な服もある。 それを選ぶのも自由です。でも、あえてマッキントッシュを選ぶ時の高揚感もある。

東向島珈琲店もそういう選択肢の一つでありたい。万人に完璧にフィットしなくても、「ここの空気感が好きだ」と、お客様が自らの意思で選び、その世界観に浸ってもらえるような場所でありたいんです。

———深いですね。確かにサービスを選ぶのはお客様ですよね。自分から身に纏いに行くという考え方に共感します。

想いを込めた商品-仲間との繋がりが新たな価値を生む

———店内で販売されているTシャツやドレッシングなども、そうした想いがカタチになったものでしょうか。

そうですね。私たち東向島珈琲店は「手作り」を大切にしています。

例えばTシャツも、既成のボディにプリントするのではなく、生地を選び、型紙から起こして作っているんです。リブの大きさや襟の形まで、仲間と一緒にこだわって作りました。

ドレッシングは店で手作りしたものを商品化しましたし、そこにある姿勢がお客様に伝わればいいなと。

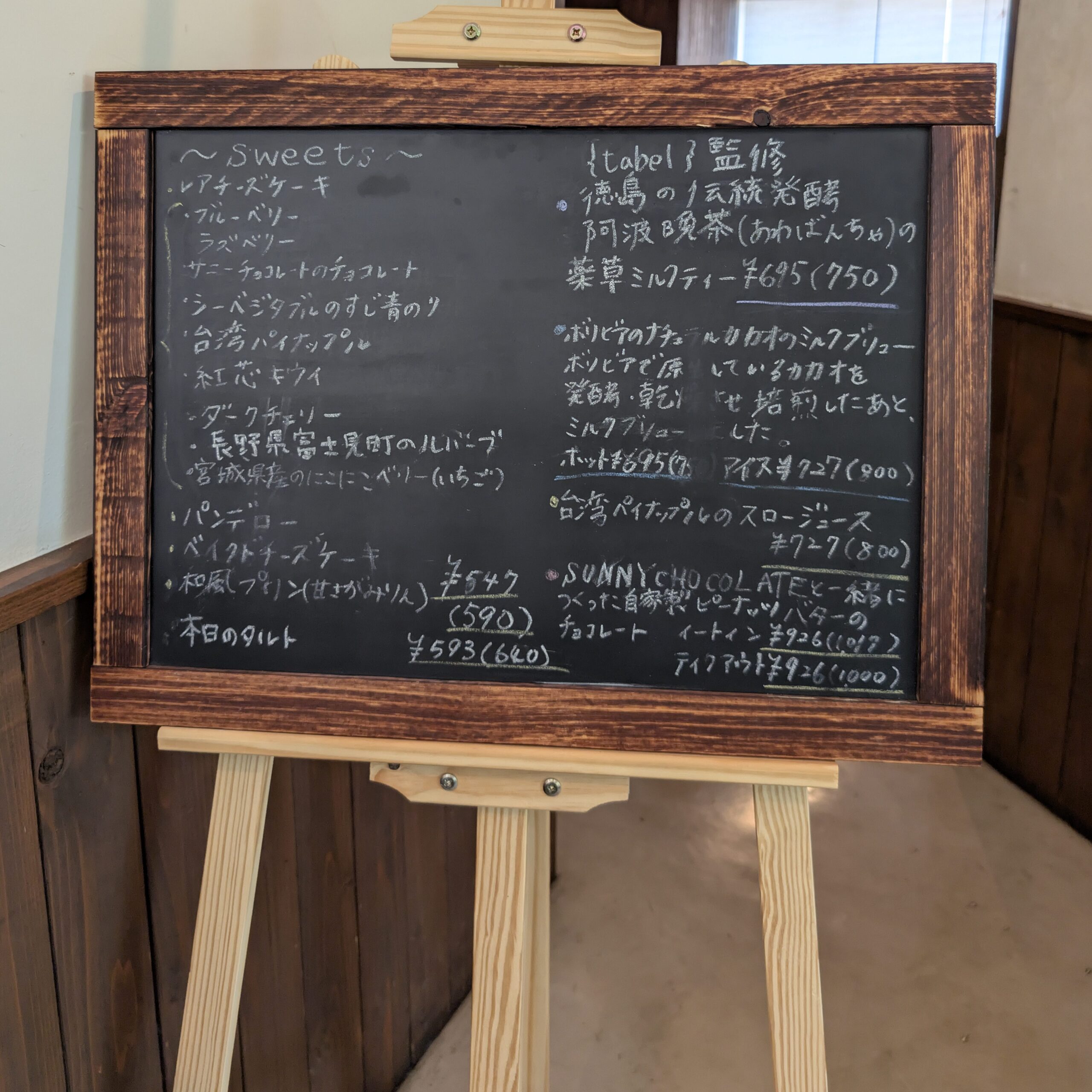

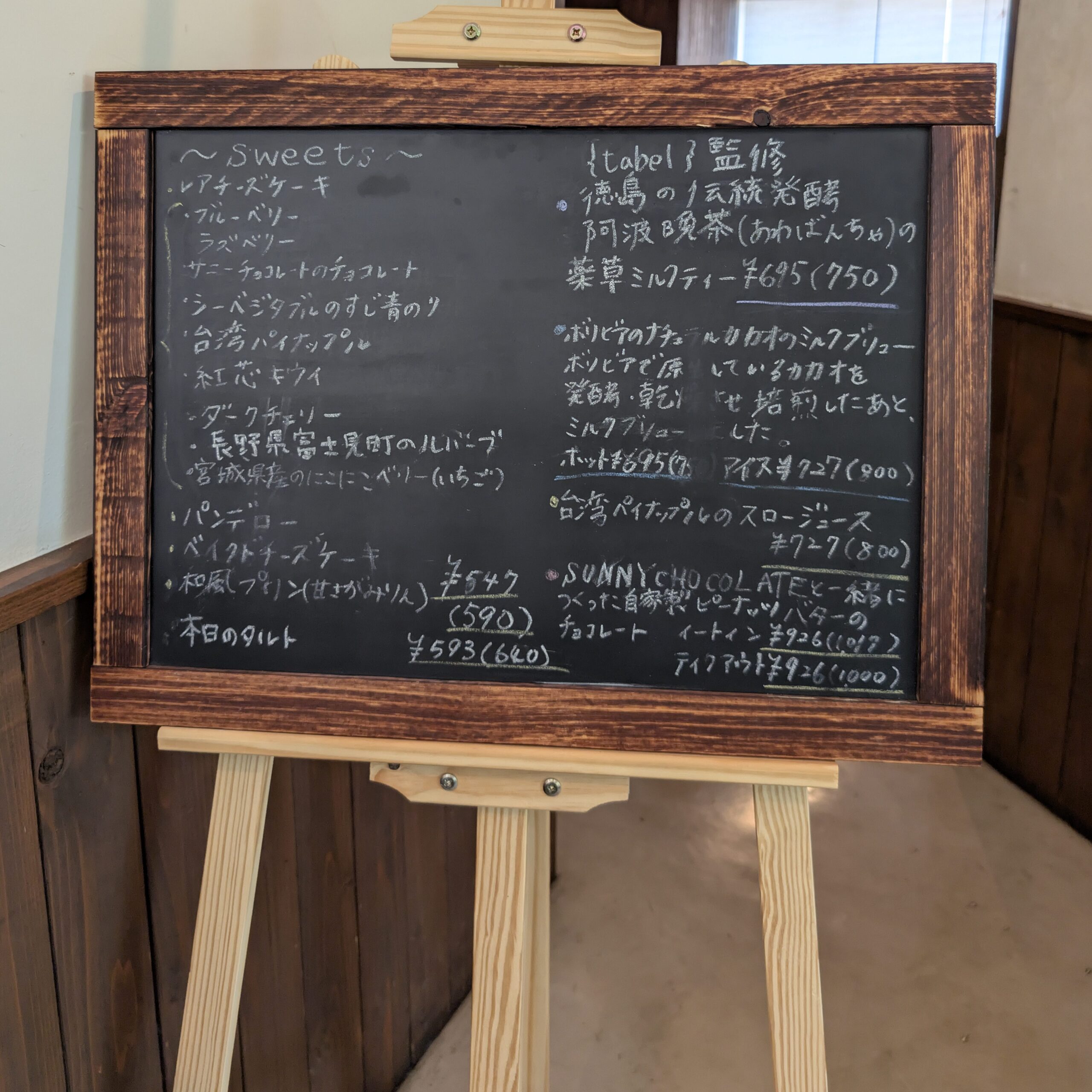

———メニューの中で気になったのが、「青のりとチーズケーキ」と「ルバーブ」です。青のりをスイーツに合わせるというのは珍しいですね。

青のりは、養殖事業をやっている仲間が作っている「すじ青のり」を使っています。彼らはもともと海藻の研究者で、その品質は世界トップクラスのレストランも認めるほど。その仲間が作る素晴らしい商品を広める手伝いがしたい、という思いもあります。まだまだチャレンジングなメニューですが、その価値を伝えていきたいですね。

ルバーブは酸味のある茎状の野菜で、西洋料理ではメジャーですが、日本ではまだ馴染みが薄いかもしれません。こうした、まだ流通に乗らないような珍しい果物や野菜を、旅先で分けてもらってメニューにすることもあります。

———なぜ、そうした知られていない食材を積極的に取り入れていらっしゃるのですか?

私が生まれ育った墨田区には、農産物の生産者が一人もいません。だからこそ、外の世界に出て、知らないものに触れることに強い好奇心があります。

私が「これ、すごいな」「美味しいな」と心から感じた驚きや感動は、きっとお客様にも伝わるはず。その前提で、新しい提案をし続けていきたいんです。

———たしかに。そうした自然な感情が真のサービスの始まりなのかもしれませんね。

「共犯関係」のその先へ – 経験から得た強さと未来への広がり

———お話を伺っていると順風満帆に見えますが、経営で困ったことや困難はありましたか?

いや、もう困っていることしかありません。毎日困っていますよ!(笑)でも、「死ななきゃいい」と思っているので、どうにかなるんです。何の後ろ盾もなく、生身でこの店を始めてしまったので、タフになったんでしょうね。

オープン当初は休みなく働いて、店で倒れて死にかけたこともあります。そういう「一番下」を知っているから、それ以上のことは大丈夫だと思える。ある種の地獄を見た経験が、自分を強くしてくれたんだと思います。

———それはある意味最強ですね!(笑)

では最後に、井奈波さんにとって「お客様」とは、一言で言うとどのような存在でしょうか。

難しいですね…。「共犯関係」でしょうか。

犯罪を犯しているわけではありませんが、私たちとお客様、みんながいいと思えるから、この場所は成り立っている。

どちらか一方が得をするようなアンフェアな関係では、きっと続かない。お互い様でいられるフェアな関係が理想です。

———「共犯関係」サービスはフェアな関係から生まれる。たしかにそうかもしれないですね。

今後の目標や、新たに伝えていきたいメッセージを是非お聞かせください!

この数年、色々なことがありました。 その経験を経て、今改めて、この東向島珈琲店という場所を、より魅力的なものにしていきたいと考えています。いくつか新しい投資も進めていて、これから少しずつアウトプットしていく最中です。お客様により高い価値を感じていただき、その対価として喜んでお支払いいただける。そんな、お互い様で成り立つ良い関係を、さらに深めていきたいですね。

ありがたいことに、私たちの店はカフェ業界の中で一つのベンチマークとして見ていただくこともあるようです。以前、タイムアウト東京のアワードでアワード最高位の「ベストカフェ」をいただいたこともあります。

私たちが作ったレアチーズケーキと同じ形のものが、他の店でも増えてきたり。 参考にされるということは、それが良いと思われている証拠なのかなと思うので、好意的に受け止めています。これからも、この場所から新しい価値を発信し続けていきたいですね。

取材後記

大変心に残るインタビューとなりました。東向島珈琲店は、ただお洒落なだけじゃない、強い哲学を感じる場所なんですよね。

特にグッときたのが、マッキントッシュのコートの話。「着心地より世界観を選ぶ」自分がそこに“着にいく”という覚悟が、このお店のブレない魅力なんだと思います!だからお客様との関係を「共犯関係」なんて呼べるのかもしれません。

SNSでは多くを語らず「感じてもらう」といったスタイルが見事な戦略になっていましたし、自然と人が集まる理由がわかった気がします。

因みにすじ青のりのトーストはトリュフの香りがしました!気に入って料理に使わせていただいています!

経営者として井奈波さまの、とにかく「やってみる」というエネルギーにも驚きましたね。

3.11やコロナの際、地域やお客様のための行動力は、本当に素晴らしく感じましたし、様々な旅でインプットし、お店を進化させていくサイクルも見事でしたね。

コミュニティを大きく育て、今度は「若い世代へ」と譲ろうとする視点も素敵でした。

「死ななきゃいい」という言葉に、井奈波さまのこれまでの経験が詰まっている感じがしました!働き人として、見習いたいです!

■■これからの東向島珈琲店さまの成長と進化、更なる今後の活躍が非常に楽しみです■■

(取材・文:アクセルデザイン株式会社編集部)