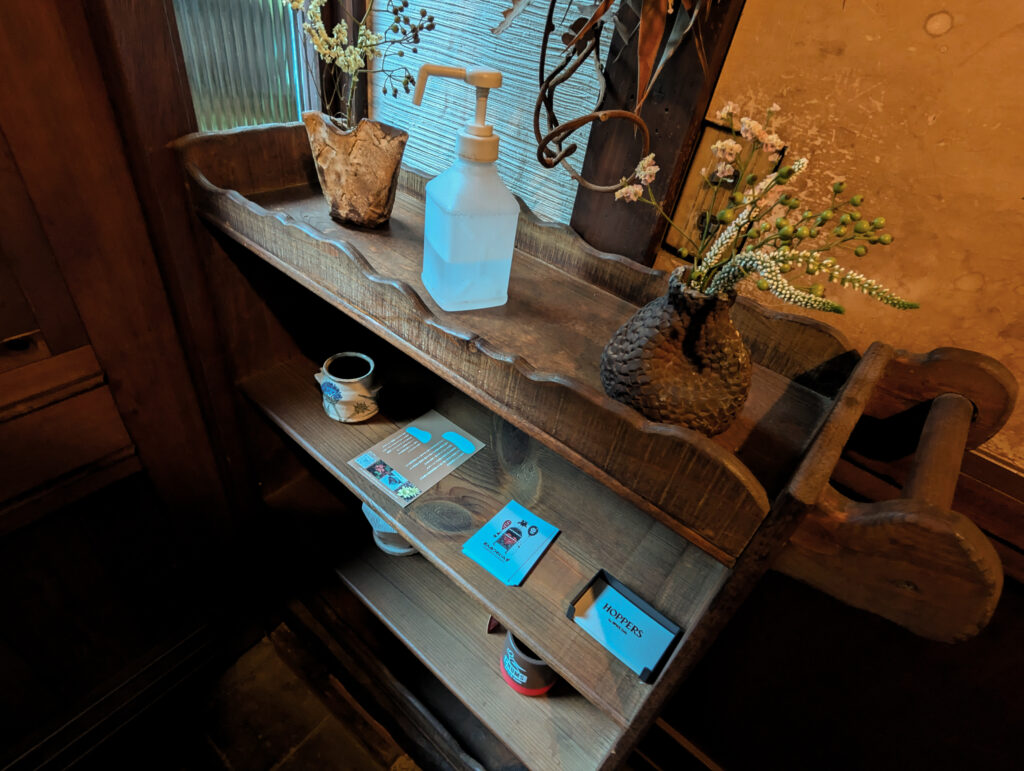

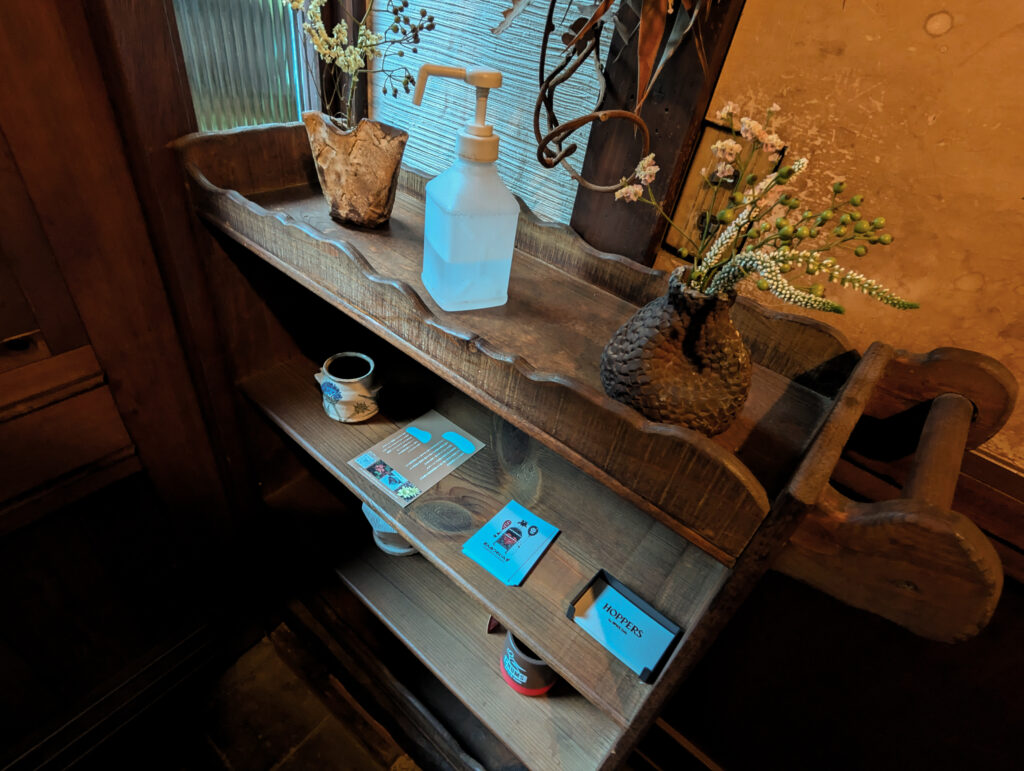

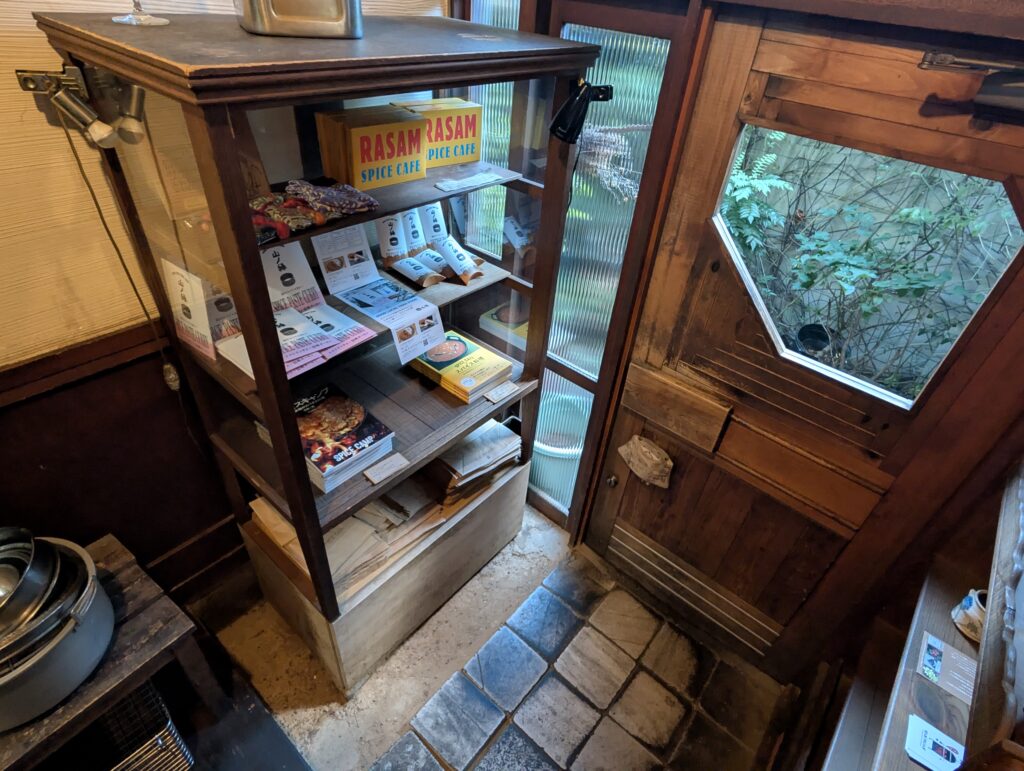

スパイスカフェ 店舗概要

アクセルデザイン編集部

アクセルデザイン編集部今回の取材先は、東京都押上に位置するスパイス専門店スパイスカフェ、伊藤一城氏にお話を伺いました!

食べログ百名店やミシュランのビブグルマンにも認定されている有名店です。

一度ランチに伺いましたが、お料理は勿論のこと、皆様食を楽しみにいらしてる様子が大変印象に残っています!

早速どのようなお話が聞けるのか楽しみですね!

スパイスカフェ伊藤一城氏(以下、:スパイスカフェ 伊藤一城氏)

インタビューアー(以下、———アクセルデザイン)

レストランの真価“心を豊かにする体験の追求”

――スパイスカフェが日々、特に大切にされていること、それはお客様に「来てよかった!」と心から喜んでもらうことだと伺いました。伊藤様が思う、レストランの本当の価値とはどのようなものとお考えでしょうか。

そうですね。いつも考えているのは、お客様がレストランにいらっしゃる“意味”って何だろう、というところなんです。食事をするというのはもちろんですが、それだけでなくて、心をいっぱいに満たしてほしいと、常に思っています。

――お腹だけでなく心をいっぱいに満たす、素敵ですね。

お腹を満たすだけなら、今は冷凍食品も発達していますし、お惣菜やデリバリーも豊富にありますよね。そんな中で、わざわざ足を運んでくださるお客様に、どうすれば特別な価値を提供し、心からの満足に繋げられるか。これを常に追求しているんです。

単に料理が美味しい、というだけじゃなくて。ご予約のお電話から、お店での接客、雰囲気、スタッフとの会話、全部ひっくるめて「来てよかった!」と感じてもらうことを、いつも意識しています。

“人材育成と社会貢献”食を通じた新しい挑戦とは

――来店されるお客様への想いが伝わってきますね。では、その想いを共有し、お店を支えるスタッフの方々については、どのように成長を促しているのでしょうか?社員向けの研修なども?

具体的な研修プログラムは設けていませんが、積極的に「他の店に行って研修しておいで」と勧めています。そこで新しい出会いがあったりもしますね。

私自身も同じで、社員と一緒に色々な飲食店に足を運び、実際に厨房で働かせてもらうこともあります。あとは、生産者さんのところへみんなで訪れる、という活動も頻繁にやっていますよ。

――伊藤様のみならず、社員の方たちも現場での経験を大切にされているんですね。

そうですね。当店にはアルバイトもフルタイムもいますし、日本人と外国人のスタッフもいて、本当に様々です。

私としては、それぞれのスタッフが異なるモチベーションを持っていることを理解して、彼らがここで働く「意味」というか、それに対して、お店の運営方法や仕事の進め方を一人ひとりに合わせてカスタマイズしてあげるのが、私の役目だと考えています。

――一人ひとりとしっかり向き合っていらっしゃるんですね。今後の目標に「社会貢献」を掲げていらっしゃいますが、今現在具体的に取り組んでいらっしゃる活動はどのようなものがあるのでしょうか?

スパイスカフェが20年の歴史を重ねてきた中で、これまで本当に多くの方々にお世話になってきました。

そう考えると、どうやって社会に貢献できるか、どう社会に「恩返し」できるかを考えています。

なかなか難しい課題ではありますが、実は新しい事業展開として今まさに北九州で行われている事業があります。

――現在進行形なんですね!それはどのような事業なのでしょうか?

実は社会福祉施設になるんです。そこで飲食部門を担当させていただくことになりまして。これまでの経験や知識を活かして、少しでも社会に貢献できるんじゃないかと考えています。

以前、新潟の三条で、私が料理監修をした「三条スパイス研究所」というお店があるんです。そのプロジェクトが、料理だけでなく「地域再生」という行政の事業の一環でして。その建物を設計した手塚さんという世界的に有名な建築家の方と知り合いました。

その方が北九州で社会福祉施設を建てることになり、料理を担当する人を探していると。単に美味しい料理を作るだけでなく、その社会福祉の場で提供する料理って何だろう、ということをちゃんと考えてやれる人を探している、というお話で。「じゃあ、それはぜひやりたいので、やらせてください」とお返事したんです。

――素敵な取り組みですね!ではそちらではスパイスカレーに限定されるわけではないんですね。

ええ、そうなんです。別会社を作って、新しい事業として立ち上げています。

実際に行うこととしては、入居者の方々に3食提供するのですが、単にお腹を満たすだけでなく、社会福祉施設に入居されている方々の心をどう満たしていくか、というのを料理で表現していこうと、今取り組んでいるところです。

コロナ禍を越え、レストランの価値を再確認できた

———とても大きな挑戦ですね!そんな伊藤様にとって「レストランが好き」というのが原点だということですが、コロナ禍で大変な状況になった時、どのようなお気持ちでしたか?

お店が閉まっている中でも、やっぱり飲食店に行ってみると、「ああ、レストランに行くってすごく楽しくて、好きなことなんだな」と感じました。

全ての話はそこに繋がってしまうんですが、お腹を満たすだけなら家でできますけれど、レストランへ行くというのは、その空間を感じて、スタッフと会話をして、料理を楽しむ。その「体験」をするという意味で、レストランの存在は絶対になくなってはいけないな、と強く思ったんです。

———そのご経験から、レストランの存在価値を再認識されたんですね。スパイスカフェが目指す理想の姿というのは実現できていると感じられますか?

そうですね…常に目指し続けたいと思っています。現状に満足せず、どんどん高みを目指していく、という姿勢でいますね!

“生産者との共創”大手流通にはない「真の旬」の追求とは

———常に高みを目指す姿勢、素晴らしいですね。現在力を入れている活動として「生産者訪問」を挙げられていましたが、具体的にどのような取り組みを?

全国の生産者さんと取引をしていて、主に野菜が中心なんですが、その畑に伺ってお手伝いをすることです。実際に畑に入って土を触ることで、野菜がどう育っているか、どれだけ手間暇がかかっているかを実感するために行っています。

多くの生産者さんは、「顔と顔を合わせてやりたい」というのを望んでいらっしゃいますし。金銭的なやり取りだけでなく、きちんと信頼関係を築くことを大切にしています。月1回くらいのペースで各地を訪れていますよ。

———そのような中で、「生産者の多様化」が進んでいるとのことですが、具体的にどういったことなんでしょうか?

始めた頃は生産者さんとの繋がりが全くなかったんですが、真摯に取り組んでいくうちに、その方が別の人を紹介してくれたり、という口コミで繋がりができていったんです。

それで生産者さんが増え、仕入れられる食材のレベルが上がり、それが料理のレベルアップにも繋がるという好循環が続いています。特に、ネットを使いこなす若い世代の生産者さんと直接繋がる機会が増えましたね。

———若い世代の生産者さんが増えているんですね。それは頼もしいですね!

そうなんです。そうした繋がりの中で、大手流通には乗っていない食材、つまり「真の旬」の食材を手に入れることができるようになりました。例えばフキノトウ。市場に出回るものは高価で味が落ちることもありますが、地元の山に住むおばあちゃんたちが採ってくれた、昨日採れたばかりのフキノトウが届くこともあるんです。

そういった食材は、スーパーでは売っていませんし、ネットで探しても手に入りません。地道な努力と人脈の中で、山から山菜やフキノトウが送られてくる、といった関係性を築いているんです。

地元の人は「そこらじゅうに生えているから売り物じゃないよ」くらいの感覚なんですが、私たちはお花や葉っぱも送ってほしいとお願いするんですよ。それが少しあるだけで、お客様の満足度が格段に上がるので、そういう意味での「真の旬」ですね。

唯一無二。世界一周から生まれたスパイスカフェの原点

———旬の食材への情熱を感じます!では続いて、宣伝活動やSNSなどについてですが、日頃どのようなことを意識して発信されているのでしょうか?

基本的には私が担当しています。日々の営業風景よりも、先ほどお話しした生産者訪問など、お店の「ライフスタイル」や「考え方」を表現することを意識しています。

動画コンテンツ(ストーリーやリール動画)を積極的に使って、例えばフキノトウを採っているシーンや鹿を処理しているシーンなどをアップすることで、「普通のカレー屋さんはこんなことやってないよね」というメッセージを伝えているんです。私たちはこういう考え方で、こういう時間を使っています、という感覚ですね。

———動画でメッセージを伝えていらっしゃるんですね。お客様の反応はいかがですか?

Instagramは特に効果的だと感じています。フォロワーさんから「見ています」とお声がけいただけると、「ああ、そういう影響があったんだな」と感じます。ご来店されたお客様とも、SNSの投稿が会話のきっかけになることもありますね。

当店では、お客様が「ただお腹を満たす」だけでなく、お店に来ることの「意味」を享受できるよう会話を重視しています。そのため、メニューにはあえて詳細な情報を極力載せず、お客様がスタッフに質問する機会を作り、そこから会話が生まれることを意図しています。

———なるほど!お客様の期待値をより高め、さらに深い体験を提供するための戦略なんですね!

ところで、伊藤様が料理の道に進むきっかけは「世界一周48ヶ国を巡った」ことだと伺いました。前職はインテリアのお仕事をされていたのに、なぜ料理の道へ?

一番やりたかったのが世界一周だったんです。会社を辞めて、帰国の日やルートは全く決めずに旅に出ました。

世界を旅して、どんな人がいて、何が起こっているんだろうと。そして、一つのテーマを決めて旅をする中で、それが「食」だったんです。例えば、そこに住む人々は何を食べているんだろう、というのがテーマでした。

食べ歩きも好きでしたし、小さい頃から外食が多い家庭でしたので、私はプロとしてではなく、単に食べるのが好きだったんです。旅を終えて、やはり「手に職をつけたい」と強く思いました。

世界の人と話す中で「あなたは何者ですか?」という会話によくなるのですが、当時の私はサラリーマンで「何者か」であると言えませんでしたから。そこで、何者かになりたいと思った時に、やっぱり料理が一番好きだ!ということを、世界を周った中で確信しました。それが料理人になるきっかけですね。

———全くのゼロからのスタートだったんですね。どのくらいの期間を要しましたか?

私の場合3年という短い期間でしたので、まだプロになれたとは思っていませんでした。

そこで最初にオープンする時に決めたのが、お店を毎年1ヶ月休むということです。そして毎年1ヶ月インドに渡り、現地の厨房に入って研修をさせてもらっていました。それを10年間続けました。

———1ヶ月お休みするのは、かなり勇気がいることですよね。

そうですね。今でこそそうするお店も増えましたが、当時はほとんどありませんでした。

———「スパイス」に特化するようになったのは、一体どの段階だったのでしょうか?

当初はスパイスに特化するつもりはなかったんです。世界各国の料理を提供するお店にしたかったのですが、現場に入って、広く浅く料理することは難しいと感じました。そこで、深く狭く専門性を追求すべきだ、と思った時に、私に何ができるだろうと。そのキーワードが「スパイス」だったんです。

当時の日本人にとって「スパイス=カレー」という認識が強かったので、「スパイスはカレーだけじゃないんだよ」と。カレー屋さんではなく、「スパイス料理屋」として、日本人がまだ知らないスパイス料理を発信していきたいというコンセプトで始めました。

———そのような中で、スパイスカフェが特に大切にされているのが「信用」だと伺いました。どのように信用を得て、お店をスタートされたのでしょうか?

この「信用」は、世界一周の時に感じたことなんです。旅をしていると、本当に多くの人に助けてもらうんですが、その人たちに直接恩返しができない。そこで、直接還元できないなら、私の周りにいる誰かに還元すれば、それが巡り巡って、かつて助けてくれた人たちに届く、という考え方を「信用」という言葉で表現しています。

そして、そんな考え方を持ちながらお店をオープンしてからも、例えばインドのホテルで厨房に入って研修をする、といったことは、普通は簡単にできないことです。でも、デリーにいるインド人の友人に頼んで、その実家やお店を紹介してもらったりと、その「関係性」信用・信頼というものを大事にしています。

———伊藤様ご自身の積極的なコミュニケーションと、人との繋がりを大切にする姿勢が、スパイスカフェを支えているんですね!

———これまで困難を乗り越えた出来事のひとつとして「テイクアウト事業」を挙げられていましたが、これはコロナ禍でのことでしょうか?

コロナ禍ですね。お店を始めてから、それまで危機だと感じたことは一度もなかったのですが、あの時は「このまま終わっちゃうんじゃないか」という状況でした。

そんな中で、今までやっていなかったテイクアウトを始めて、お客様に喜んでいただけたことで、私たちも助けられました。

———そうだったんですね。そして、お客様の反響が特に大きかったのが「スパイスコース料理」だと伺いました。こちらは、食べログ百名店やミシュランのビブグルマン認定に繋がる大切なメニューだったのでしょうか?

そうですね。当店のコンセプトは、カレー屋でもインド料理屋でもない、スパイス料理屋としてスパイスの楽しみ方を表現したい、というものです。そして、まだ他のお店がやっていない、日本人が知らないことを提供していきたい、という中で、スパイスをコース料理で出しているお店は、当時おそらく一軒もなかったんです。

うちが初めてスパイスをコース料理で出して、前菜から魚、肉、ビリヤニ、カレー、デザートと、全てにスパイスを使い、しかもインド料理の枠に囚われない独創的なアプローチをしたことが、大きな反響を呼びました。特に、ビリヤニをテーブルごとに炊き立てで提供するスタイルは、他にはないものでしたね。

———まさに独創的ですね!努力の結果、見事にお客さまの心を掴んだということですね!

そしてミシュランや食べログの審査は厳しい、とどこかで聞いたことがあるのですが、、、

そうだといいですね!

私たちは、毎年1ヶ月間のインド研修で得た知見を元に最低でも年1品は新しいメニューを開発し、その背景にあるストーリーもお客様に喜んでいただいています。これは、習ったレシピをそのまま再現するのではなく、インド料理をベースにしつつも、日本人のための、日本人が作る、日本で食べる料理として、私のフィルターをかけて表現しています。

ミシュランや食べログの認定は、直接審査されたという自覚はないんです。(笑)ミシュランは、パーティーの直前に招待状が届いて掲載が確約されるのですが、星の数は会場で初めて分かるという、厳しいルールがあるんですよ。

———そうだったのですね!?スパイスカフェとしての日々の仕事ぶりや積み重ねが、いつの間にか評価されているというのは嬉しいですね。

料理人が拓く食文化の未来

———では最後に、今後ご来店される方へのメッセージとして、「スパイスは、レストランは楽しい」と挙げてくださっていますが、この言葉に込めた伊藤さんの想いを改めて聞かせていただけますか?

私にとって、幼い頃から家族と行った外食、レストランで食事をするということが、本当に楽しい経験でした。大人になってからも、友人たちとレストランに行くのが大好きで、美味しいものを食べに行く中で、コロナ禍で多くのレストランが姿を消していくのを目の当たりにしました。

「ああ、これはもう食文化を絶やしてはならないな」と強く感じたんです。食文化というのは、単にお腹を満たすことだけではなくて、もっと文化的な「食」のこと。

例えば、一本のニンジンをどう美味しく食べるかと考えた時、そこには芸術性や、生きる活力になるような付加価値が加わるんです。レストランに行くということは、ライフラインとしてではなく、お腹ではなく心を満たすという意味で、レストランの光を消してはならない、というのが私の一番強い思いです。

———ありがとうございます。その想いが、今後の目標である「社会貢献」にも繋がっていくということですね。

全て繋がりますね!レストランを絶やしたくない、となると、何が必要かといえば、やはり料理人なんです。でも、料理という仕事は「3K」(きつい、汚い、金にならない)と言われて、料理人になりたいと思う人が減り(笑)料理のレベルもファミリーレストランやファーストフードだけになりがちという傾向が、間違いなく今起こっています。

そんな中で、「ああ、料理人ってこんなに楽しいんだ!こんなに幸せなんだ!」ということを表現していくことが、ひいては食文化全体の底上げに繋がる、と考えています。お客様だけでなく、生産者、そして飲食業界全体が活性化することを目指しています。

———素晴らしい目標をありがとうございました!ワクワクしてきますね!

取材後記

スパイスカフェさまへの取材で、旅で得た人との「信用」を大切にする姿勢が、生産者との絆を深め、独自の「真の旬」の食材を仕入れるルートを築いていることに感銘を受けました。大手流通に乗らない食材を求め、自ら畑に足を運び、生産者と直接交流するその行動力は、料理人としての枠を超えた、まさに「食の探求者」としての姿でした。

SNSでの発信やメニュー作りにおいて、会話のきっかけを大切にする姿勢も、現代の消費行動が多様化する中で、改めて「体験」としての飲食店の価値を問い直すものでしたね!

「食文化の底上げ」という最終的な目標は、単一の店舗経営に留まらない、業界全体への貢献を見据えた壮大なビジョンですよね!

「料理人はこんなに楽しい、こんなに幸せなんだ」というメッセージを体現することで、次世代の料理人たちにも希望を与えますよね。スパイスカフェは、まさにその先頭を走る存在だと感じました!

■■これからのスパイスカフェさまの成長と進化、更なる今後の活躍が非常に楽しみです■■

(取材・文:アクセルデザイン株式会社編集部)